Monseigneur de Boismenu

« L’évêque au cœur de Lion » (2/2)

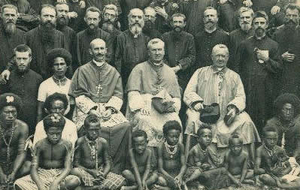

Développer une Église autochtone

Très vite les missionnaires se rendent à l’évidence : il leur faut former une chrétienté solide, des catéchistes autochtones et de futurs prêtres, religieux et religieuses pour les soutenir et faire vivre la mission. Pour cela Mgr Alain fonde les « Servantes de Notre Seigneur » d’abord sous la direction d’une missionnaire du Sacré-Cœur. Puis, elles ont pour première mère une femme exceptionnelle : Marie-Thérèse Noblet (1921-1930). Elle remplit pleinement son rôle de mère auprès de ses filles, mais aussi auprès des missionnaires, si heureux de venir prendre conseil auprès d’elle. Voilà comment le Père-Évêque exhorte ses Ancelles :

« à petites servantes, petit bagage. Pas besoin de nombreux livres et de beaucoup écrire : l’« Ecce » de l’offrande, le « Scio » de la confiance. Et c’est tout. Cela suffit jadis à la Sainte Vierge pour se sanctifier. Que cela suffise à ses filles.»

Il a aussi la joie d’ordonner, en 1937, le R.P. Louis Vanghéké, le premier prêtre autochtone.

Mgr de Boismenu est contesté par les membres du clergé européen qui ne comprennent pas la situation de l’autre côté de la planète. Il est réconforté par l’Encyclique Rerum Ecclesiae (1926) du Pape Pie XI qui confirme ses propres directives d’impulsion dans l’apostolat missionnaire.

Mgr de Boismenu est réaliste sur la foi naissante en Papouasie : « Si Jésus-Christ n’est pas encore le Maître obéi, il est du moins celui dont on connaît l’amour et la loi, l’Ami auquel on parle en ami et sans lequel on ne veut pas mourir. Et cela c’est bien la Foi, et déjà beaucoup l’amour ».

Une vie donnée jusqu’au bout pour les âmes

En 1933, plus de trente stations missionnaires sont implantées et régulièrement visitées par leur Père Évêque. Il a la joie de la fondation, depuis longtemps désirée, du Carmel du Précieux Sang en 1935, pour le cinquantenaire de la Mission. La même année, les missionnaires dénombrent 23 000 catholiques, soit la moitié de la population déjà évangélisée. Mais une partie de la Papouasie est sous influence australienne et anglaise. L'évêque souffre des hérésies protestantes, il demande que beaucoup de catéchistes soient bien formés pour accompagner le travail des missionnaires. C’est un catholique qui aime l’Église de tout son cœur.

En 1945, il obtient sa démission avec la possibilité de rester sur place, proche de ses chers Papous, de ses missionnaires et sur cette terre si aimée. Le gouvernement français lui décerne en 1950 la Légion d’honneur pour ses cinquante ans d’épiscopat en Papouasie et la mission réalisée. Il connaît l’épreuve du délaissement comme le Christ en croix offrant toutes ses souffrances pour la mission. Voyant ses forces le quitter, il dit d’une voix forte aux missionnaires qui l’entouraient : « Tenez bon ! » Il meurt le 5 novembre 1953 et est enterré au Koubouna, dans le cimetière du Val Fleuri. Rome a reconnu les vertus héroïques de l'évêque au cœur de lion (l'expression est de Paul Claudel) et permis l’ouverture du procès de béatification en 2014.

Crédits photos : © Diocèse de Versailles

Voir la première partie de cet article